广发证券:“淡马锡模式”与中国国企改革的未来

我们与市场的不同认识:

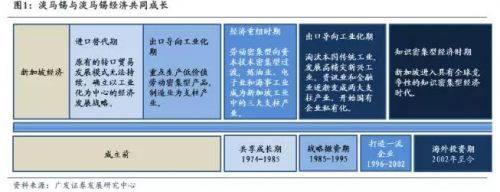

淡马锡成功的基础是新加坡经济的成功转型,得益于天时(工业化与信息化的时间窗口)、地利(新加坡得天独厚的地利位置)与人和(新加坡积极反腐,同时实现市场化薪酬)。本轮国企改革最应学习借鉴淡马锡在1985年-1995年间平稳转型的经验,正是在这一时期,淡马锡把握住了新加坡经济转型的重要时机,通过积极的资本运作,实现了向新兴行业的转型。

我国本轮的国企改革最大看点是向淡马锡先进的国有资本运作模式学习,以国有资本运作为核心,通过清退重组、并购整合等一系列手段,实现“腾笼换鸟,凤凰涅槃”。保定天威事件标志着政府放弃了对于传统行业国企的死保,这是一个积极的信号,我们期待看到更多国企资本运作落地。

报告摘要:

在国企改革中,完善国有资本运营管理体制始终是改革核心。本轮国企改革中,国有资本运营管理体制由“管人管事管资产”上升为了“管资本”,是又一次重大的进步。一方面,从“管资产”到“管资本”的转变是国有企业真正实现市场化,做强做大的最有效途径,更重要的是,这体现了我国国企正在向先进的国有资本运作模式学习。

作为为数不多的国有资本运作模板,淡马锡模式在国企改革中受到了格外的重视。从国企改革的顶层设计中,我们可以看到我国的国有资本运营管理体制正在积极学习淡马锡模式。

在对淡马锡进行了深入研究后,我们发现淡马成功的基础是新加坡经济的成功转型,得益于天时(工业化与信息化的时间窗口)、地利(新加坡得天独厚的地利位置)与人和(新加坡积极反腐,同时实行市场化薪酬)。淡马锡把握住了1985-1995新加坡经济的转型期的机会,实现了由传统产业向新兴产业的跨越。

与1985年的新加坡相类似,目前我国处于经济调整时期。面对这样的情况,本届政府提出要“腾笼换鸟,凤凰涅槃”,通过“转方式,调结构”的途径实现经济的平稳过渡转型。而在这一阶段,国有企业作为我国经济的中坚力量,需要积极参与转型。近期天威事件标志着政府放弃了对于传统行业的死保,我们期待看到更多国有资本运作的落地。在这一过程中,国有资本运营管理公司试点将是国有资本运作的核心平台。

推荐关注有望在年底前出台的第二批央企改革试点以及积极推进改革地方的国有资本运作平台,如深圳。

本轮国企改革核心

在国企改革中,完善国有资本运营管理体制始终是改革核心。

在2003年,国资委成立时提出了“管人管事管资产”的运营管理方针,确立了以国资委为中心的国有资本运营管理体制,结束了国有企业管理“五龙治水”的局面,在当时的情况下,这是实现国有企业统一监管的重要一步。

而在本轮国企改革中,国有资本运营管理体制由“管人管事管资产”上升为了“管资本”,是又一次重大的进步。管理体制的完善赋予了国有企业更大的自由度,是真正能给国有企业带来变化的改革方式。在这样一种管理体制下,国有企业可以衍生出各种符合自身实际需要的改革方向。

从三中全会《决定》到国务院《意见》,完善国有资本管理体制一直是政策文件中的核心内容。

本轮国企改革始于三中全会后发布的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》,《决定》中强调:“以管资本为主加强国有资产监管,改革国有资本授权经营体制,组建若干国有资本运营公司,支持有条件的国有企业改组为国有资本投资公司。”

而在近期国务院发布的《关于深化国有企业改革的指导意见》中,完善国有资本管理体制也是核心内容:“以管资本为主推动国有资本合理流动优化配置。坚持以市场为导向、以企业为主体,有进有退、有所为有所不为,优化国有资本布局结构,增强国有经济整体功能和效率。清理退出一批、重组整合一批、创新发展一批国有企业。支持企业依法合规通过证券交易、产权市场等资本市场,以市场公允价格处置企业资产,实现国有资本形态转换,变现的国有资本用于更需要的领域和行业。”

向淡马锡模式学习

为了更好的在完善国有资本管理体制,实现由“管资产”到“管资本”,国资管理部分一定会借鉴国际上成功的国有资本管理经验。

我们认为,这其中,最核心的就是学习淡马锡模式。在9月13号国务院公开发布的《关于深化国有企业改革的指导意见》(以下简称《意见》)中,在很多改革方向上都参考了淡马锡模式。

在对淡马锡的资本管理营运历史进行了研究后,我们发现,淡马锡的成功绝非一蹴而就,其成功的基础是新加坡经济的成功转型。在1985年-1995年新加坡经济转型的重要时期,淡马锡随着新加坡共同实现了平稳转型,从传统行业过渡到新兴行业,此后在90年代中后期科技股浪潮为核心的全球股市牛市中推进了资产证券化,从此声名显赫。

淡马锡的成功得益于新加坡经济的转型,而新加坡经济又与天时、地利与人和关系密切。新加坡经济先后抓住了工业化与信息化的浪潮,实现了经济由传统制造业到新兴产业的转型,是为天时;新加坡地处马六甲海峡,占据国际运输线要冲,整体经济体量小,易于转型,是为地利;新加坡大力推进反腐,保证了国有资产不会流失,同时实行市场化薪酬,为政府与国有企业招募了大量优秀的管理人员,是为人和。

因此,淡马锡的成功与天时、地利、人和都有关,我们也深深祝福中国国企改革能通向美好的明天。

淡马锡成立初期:以传统行业为主

淡马锡的成立有其特殊背景,与新加坡经济发展阶段和国有企业发展状况密切相关。新加坡建国初期经济基础薄弱,私人资本不足,失业率高达10%。新加坡政府迫切需要兴办企业、建立新加坡的工业基础、降低失业率。为此,新加坡以政府为主导,创办了一批隶属财政部的国有企业,发展新加坡的钢铁、造船、石油化学等高风险、高投资产业。这些与新加坡政府有关的企业称为政联企业。另外,新加坡还成立了一些政企统一的“法定机构”,既制定法规政策,又进行经营管理,例如电信局、港务局、宇航局、建屋发展局、市区征建局等。这些法定机构主要承担着提供公共性服务的职责。

至70年代中期,新加坡已经创办了大量的国有企业,如何加强国有企业监管、提高国有企业经营效率成为新加坡政府面对的新问题。为此,新加坡政府决定将国有企业的政策制定和经营管理的职能分离,合并相关行业的管理机构,具体来说,即由财政部负责组建一家专门经营和管理国有企业的公司,确保原国有资产的保值增值。1974年,淡马锡控股(私人)有限公司应运而生。起初淡马锡接管了新加坡财政部投资的星展银行、胜宝旺造船厂、新加坡航空、海皇轮船等36家公司的股权,总额达3.45亿新元,约合7000多万美元。可以看到,在成立初期,淡马锡旗下的公司以传统产业为主。

淡马锡资本运作:与新加坡经济命脉交织

回顾淡马锡的发展历史,我们发现淡马锡的发展与新加坡的经济脉络相互交织。淡马锡旗下的很多核心公司对新加坡经济的起步、发展、繁荣做出了积极的贡献,这些公司也从新加坡经济的发展中获益匪浅。

淡马锡的成功并非一气呵成。在发展的过程中,当新加坡经济陷入低潮时,淡马锡也往往遇到困境。但是淡马锡通过及时转变战略,协助新加坡的经济结构转型,一直保持的健康的发展态势,并且形成为人称道的“淡马锡模式”。

回顾淡马锡41年的发展历史,淡马锡的发展可以主要分为四个阶段:与新加坡经济共成长时期(1974-1985)、战略转型期(1985-1995)、打造一流企业时期(1996-2002)、海外投资期(2002年至今)。其中,1985年到1995年的战略转型期是其最重要的资本运作时期。

战略转型期:积极市场化,引领经济转型

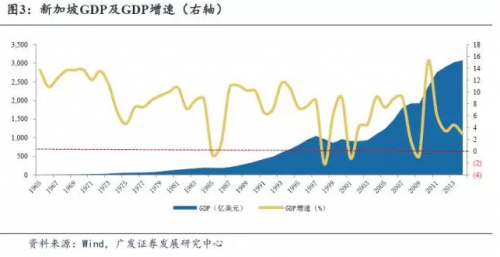

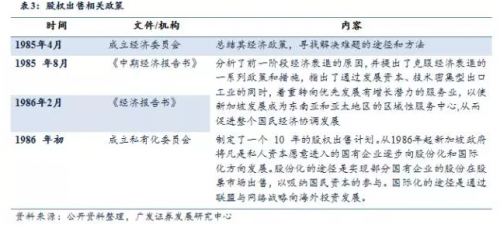

1984年开始,新加坡经济开始遭遇冲击。由于美国经济增长放缓、世界电子业的普遍不景气,以及石油市场的变化,以外向型经济为主的新加坡经济受到了严重影响;加之新加坡政府开始提高工人工资,以逼迫经济由劳动密集型工业转向技术密集型工业,在一段时间内降低了新加坡对于国外资本的吸引力。内外交困之下,1985年新加坡经济陷入衰退,1985年实际GDF增长率已经下降到-1.6%。

国有企业业绩下降尤为严重。新加坡政府曾经公布过一份1985年国有企业业绩,60家公司中22家公司亏损,2家公司面临破产清算,亏损面达40%。炼油业、海运服务业和旅游娱乐业的国有企业全面亏损,房地产、修船和造船业的国有企业亏损率分别达到75%和60%。

淡马锡控股的业绩虽然在国有企业中相当不错,但是也出现了明显的下滑:1983年盈利2.26亿新元,到了1984年则为1.05亿新元,1985年虽有回升,但还没有恢复到1983年的水平。下属企业业绩分化也十分明显。例如新加坡航空公司1983年到1985年各年的赢利分别为8500万新元、1.13亿新元、1.10亿新元;而吉宝造船厂相应各年的业绩分别为赢利5400万新元、亏损1.10亿新元、亏损8800万新元。

面对这样的情况,新加坡政府除了采取减税、增加财政投入等经济刺激措施之外,也开始考虑整体经济结构的调整。1984年,新加坡政府以及其他七个主要国营公司的支出合计占到了国内生产总值的52%,而且相对于私人部门有着更多的优惠与特权。面对这样的情况,新加坡经济委员会要求政府最大限度地减少和私营企业的竞争。

面对这样的情况,淡马锡开始调整其国有产业布局,并于1985年出台了非常完整的国有产业布局调整计划。其整体思路是凡是私营企业可以做的行业、凡是非战略性的和不需要政府主导的行业,政府投资公司就可以是情况退出。对于私营企业尚不成熟的、战略性的或者风险比较高的行业,淡马锡会选择首先进入。但是一旦行业成熟到私营企业可以进入时,淡马锡就可以考虑退出。

自1986年12月开始推进市场化以来,截止1993年的统计数字,有30家企业参与了市场化进程。国家收益不少于70亿新元。我们认为,这一阶段淡马锡的市场化是未来淡马锡大获成功的基础,也是淡马锡资本运作中最具有参考意义的阶段,我们将在下一部分做详尽分析其转型模式。

资本运作成效:成功转向新兴行业,组合投资收益丰厚

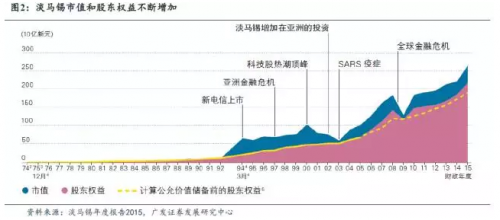

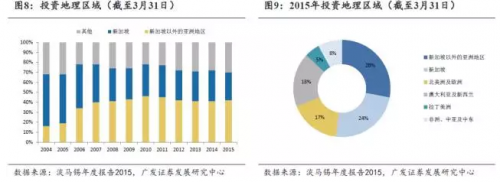

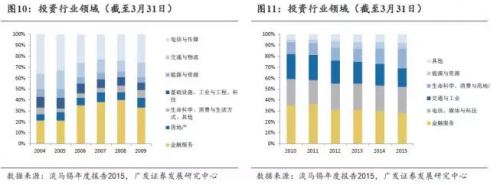

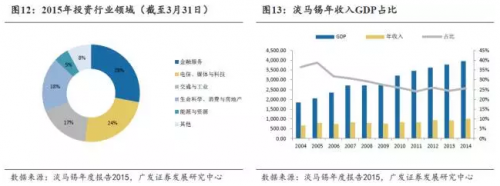

在积极的资本运作之下,淡马锡的旗下资产由成立初期的传统行业全面转向了新兴行业,涉及金融服务、电信媒体与科技、生物医药、房地产等多个行业。投资组合收益丰厚。

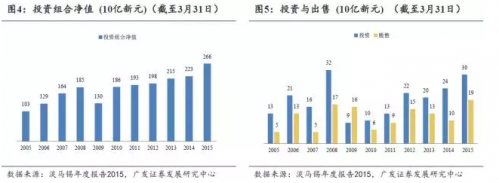

截至2015年3月31日,淡马锡投资组合净值高达2,660亿新元,比上一财年增加增长430亿新元,与2005年的1030亿新元相比,在十年间增加了一倍多的投资组合净值。

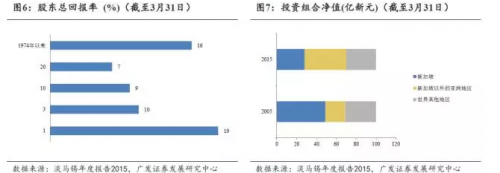

相比于其他国有企业,淡马锡一直具有较高的股东回报率。最近的财政年度中淡马锡股东回报率高达19%,近三年以来的股东回报率高达10%,近十年以来的股东回报率达到9%,近二十年的股东回报率为7%,自1974年成立以来,淡马锡的平均股东回报率高达16%。

淡马锡的成长得益于新加坡经济发展的同时,也对新加坡经济发展的年作出巨大的贡献。淡马锡年收入占新加坡GDP比重很大。2014财年,淡马锡的年收入为1016亿新元,约占新加坡GDP的25.7%。

淡马锡资本运作分析

1985年-1995年的战略转型期是淡马锡的最重要的资本运作时期。在这一时期,淡马锡开始通过逐步出售国有资产调整国有资产结构,并且将国有资产投入到更加需要私人投资尚未成熟、或者无法取代国有资本投资的战略性行业中去。在此之后,淡马锡的资本运作体系基本成型,只是在投资方向以及投资区域上不断与时俱进。

总体来说,淡马锡的成功本身具有特殊性,一方面,新加坡特殊的地理位置与较小的国家规模为成功转型打下的良好的基础,另一方面,在经济遭遇困难的时期,新加坡政府改革动力充足,淡马锡对于出售国有股权采取了更加开放的态度,实现有进有退,保持了国有企业的竞争力。

资本运作路径:积极转型,推进市场化

1985年,淡马锡出台了完整的国有产业布局调整计划,并且开始出售国有股权,在该计划中,明确了哪些行业退出、如何退出、出售给什么性质的资本。

淡马锡此次布局调整的指导方针包括:

政府将投资重点放到那些私人企业没有兴趣或没有财力的新的重点工业项目上,政府也将投资放到需要推动的关键项目中;

政府减少在非控股公司,以及不需要政府实际控制的公司中的股份;

尚未上市的国有公司只要条件成熟,都应在交易所挂牌上市;

对那些关乎国家利益的公司,政府保留控制权,但是可以通过正确市场向公众出售部分股权。

在资本市场上出售了股权之后,国有资本又重新投入了迫切需要资本投入的重点工业项目中去。国有资本始终始终处于充分利用的状态,并且通过出售现有股权、控股企业的运营收益以及新增控股企业收益等多种渠道获利。

我们认为,淡马锡的资本运作不仅仅民营化。因为新加坡政府通常只是出售企业的一部分股权,在很多关乎国家利益的重要企业,仍然保留了控股权。通过国有资本布局的积极调整,淡马锡保持着三方面的平衡:在关乎国家利益的公司保持控制权;在需要国有资本投入的重点产业内积极投入,确保这些领域的梳理发展;在成熟的竞争性领域及时退出,让民营资本拥有充足的空间。通过积极的转型,淡马锡逐步从传统行业中退出,进入到新兴行业中去,这为它未来资本增值打下了坚实的基础。

市场化的时间安排

出售国有股权将会影响不同的利益集团,包括:原始股东、管理层和雇员、初创者、债权人、投资者和纳税人。因此,为了避免各利益集团间的冲突,使战略撤资过程顺利进行,淡马锡精心选择时机和方式来实施它的计划。

淡马锡认为,为国有资本市场化设置一个刻板的时间表是不切实际的做法,应该采取分散进行的方式,并且在严密的监督、控制和指导之下循序渐进地进行,大约需要10年或者更长的时间完成。

淡马锡按照如下原则来安排民营化的先后顺序:第一优先-指定上市公司;第二优先-政府不拥有控股权、目标为全部民营化的公司;第三优先-政府拥有控股权、近期目标为部分民营化的公司。在严密的监督、控制和指导之下约花费10年时间完成。

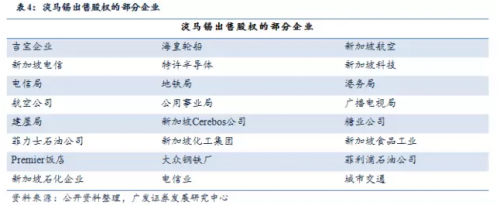

按照这一原则,自1985年以来,淡马锡出售了大约40家公司全部股权,并出售了另外25家公司部分股权。例如,吉宝企业于1980年上市,海皇轮船与新航空则分别在1981年和1985年上市。1990 年 4 月底,淡马锡控股公司把它手中握有的新加坡石油公司、三巴旺船厂和发展银行三家国有企业 50%以上的股权转让给私人。

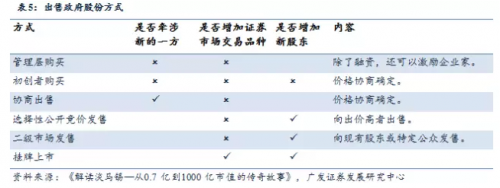

市场化的主要方式

淡马锡的出售股权采用的最普遍的两种方法是“公开售股”和“议价出售”。“公开售股”指淡马锡公司公开出售一定数量的国有企业股份,其数量取决于公司规模和市场消化能力。同时,淡马锡公司还可以通过置换股权、再次出售股份等方法,进一步减持股份。通过这种办法实现民营化的国有企业有新加坡航空、海皇轮船、吉宝企业和新加坡电信等。

“议价出售”指通过协议把自己所持的股份卖给同行。采取这种方法出售的公司有新加坡Cerebos公司、糖业公司、菲力士石油公司、新加坡化工集团、新加坡食品工业和Premier饭店等。

具体来说,出售政府所拥有的股份可以采取以下方式:

此外,为了在市场化时照顾到各方的利益,淡马锡的股权出售主要包括以下几个方向:

中国淡马锡之路

在我国的国企改革进程中,淡马锡模式一直受到格外的重视。2003年4月,中国国资委成立,04年6月,时任国资委主任的李荣融访问淡马锡,学习淡马锡的成功模式,并号召所有的企业向淡马锡学习。而此轮国企改革方案制定的过程中,淡马锡模式也被反复提及。

由淡马锡模式看国企改革运作方向

与1985年的新加坡相类似,目前我国处于经济调整时期,整体经济形势不容乐观。面对这样的情况,本届政府正在大力推动经济转型,并提出要“腾笼换鸟,凤凰涅槃”,通过“转方式,调结构”的途径实现经济的平稳过渡。而在这一阶段,国有企业作为我国经济的中坚力量,需要积极参与转型。

但是,由于新加坡与我国经济体量与国有资本规模的巨大差距,决定了两国经济与国有资转型的难度不可同日而语。

我国国有资本过剩的传统产能庞大,占用了大量的国有资源,同时也制约了国有资本投向新兴产业的速度。因此,要想在这一阶段跟上整体经济转型的步伐,国有资本运作必须更加积极。而这一过程对于国有资本与国资管理者来说将是痛苦的,需要拿出“壮士断腕”的魄力,来实现“腾笼换鸟,凤凰涅槃”的飞腾。

令人乐观的是,目前我们已经看到了一些积极的信号。

9月18号,保定天威集团发布公告称,天威集团及旗下三家子公司无力偿还到期债务,经上级批准,拟申请破产重整,确定公司进入破产重组程序。

保定天威的例子说明,政府开始放弃了对传统产能的死保,转而容忍甚至推动国资投向的调整。而且国有资产的清理退出已经不仅仅限于国企中的边缘资产,而是深入到了上市公司层面。国有资本运作大幕已经拉开。

未来我们可以期待改革文件中“清理退出一批、重组整合一批、创新发展一批国有企业”落到实处。国有资本从传统产能中解放出来,更多的投向新兴产业、战略产业中去,实现国有资本向新兴产业方向转型。

国有资本运营管理公司试点:淡马锡模式的初步尝试

从目前的情况来看,建立国有资本运营管理公司试点将是我国学习“淡马锡模式”的初步尝试。

在国有资本运作方面,国有资本运营管理公司试点将更加积极的推进国有资本的整合调整。《意见》中明确提出要“发挥国有资本投资、运营公司的作用,清理退出一批、重组整合一批、创新发展一批国有企业。”,并且明确了要“充分发挥实业救济和再就业培训等的作用,解决好职工安置问题”。政策上,国有资本运营管理公司进行国有资本运作的条件已经趋于成熟。

在国有资本管理方面,国有资本运营管理公司为国资委设立了实际的管理边界,将国资委与企业日常经营隔离。通过设立国有资本管理平台,国有资本的管理体制将逐渐由政府-企业的两层架构,转变为政府-资本运营平台-实体企业的三层架构组织形式。国有资产管理部门不再是市场的直接参与者,而是市场的管理者和市场秩序的维护者。

目前在央企层面与地方国资层面,已经分别有如下国有资本管理平台试点:

央企层面上,2014年7月15日,国务院国资委启动央企“四项改革”试点,其中试点之一即在中粮集团有限公司、国家开发投资公司开展国有资本投资公司试点,探索以管资本为主加强国有资产监管的体制模式。

地方层面,随着央企改革大幕的拉开,地方国资委积极开展国有资产经营试点的实践,为改组或组建国有资本投资运营公司进行了有益的探索和尝试。其中,上海、广东、江苏、山东、河北五个省市走在了国有资本管理平台试点实践的前列,分别建立了上海国盛、上海国际、广东恒健、粤海控股、江苏国信、山东鲁信、河北融投几大较为典型的国有资本管理平台。

投资方向:关注第二批央企改革试点与积极推进的地方试点

9月14日,在五部委联合解读《关于深化国有企业改革的指导意见》的会议上,中国财政部部长助理许宏才透露:根据部署,2015年将在中央管理的110多家企业中推进包括直接授权试点在内的国有资本投资、运营公司试点。

据此,我们可以推断,央企第二批改革试点将大概率在年底之前出台,并且将接棒第一批改革试点,成为国企改革的龙头。从目前来看,除了我们一直推荐的中国诚通集团之外,中国电子科技集团也有望成为第二批试点,值得关注。

此外,我们还推荐关注积极推进的地方试点,其中,深圳值得重点关注。今年4月,深圳国资委发布的《深圳市属国资国企2014年工作总结与2015年工作计划》进一步明确了国企改革方向:继续完善以管资本为主的国资监管运营体制,优化以国资委直接监管为主、国有资本投资运营公司辅助履职、产业集团市场化运营的“2+N”监管运营新体制。我们认为,作为中国经济最活跃的区域之一,深圳有望在国企改革方面也先人一步。相关公司包括:深深宝A(000019),深振业A(000006),深深房A(000029),深深宝A,沙河股份(000014),特发信息(000070),深赛格(000058),通产丽星(002243)